L’approche par compétences a profondément transformé l’enseignement supérieur ces dernières années. Mais entre la théorie et la pratique, il y a souvent un gouffre. Comment passer d’une liste de compétences à développer à un dispositif pédagogique concret et efficace ? C’est là qu’intervient la scénarisation pédagogique, cette capacité à orchestrer différentes activités d’apprentissage pour faire progresser réellement les étudiants.

Parlons franchement : l’approche par compétences, c’est exigeant. Ça demande de repenser complètement sa façon d’enseigner et d’évaluer. Mais quand c’est bien fait, les résultats sont là. Les étudiants développent des compétences transférables, ils comprennent mieux où ils en sont et où ils vont, et ils deviennent plus autonomes dans leur apprentissage.

De quoi parle-t-on vraiment ?

L’approche par compétences, au-delà du buzzword

Une compétence, ce n’est pas juste un savoir ou un savoir-faire isolé. C’est la capacité à mobiliser un ensemble de ressources (connaissances, savoir-faire, attitudes) pour agir efficacement dans une situation donnée. Prenons un exemple concret : la compétence « analyser une situation clinique » pour un étudiant en soins infirmiers ne se résume pas à connaître les symptômes ou les protocoles. C’est savoir observer, questionner le patient, croiser les informations, identifier les priorités, et prendre des décisions adaptées, même dans l’incertitude.

Ce qui change fondamentalement avec l’approche par compétences, c’est qu’on ne découpe plus l’apprentissage en tranches disciplinaires étanches. On part de situations complexes, proches de la réalité professionnelle, et on aide l’étudiant à développer progressivement sa capacité à y faire face. C’est plus exigeant que le cours magistral suivi du TD d’application, mais c’est aussi beaucoup plus formateur.

La scénarisation pédagogique, l’art d’orchestrer

Scénariser pédagogiquement, c’est concevoir un parcours d’apprentissage cohérent qui enchaîne différentes activités pour faire progresser l’étudiant vers la maîtrise d’une compétence. C’est comme écrire une partition musicale : chaque instrument (chaque activité) a son rôle, son moment d’intervention, et c’est l’ensemble qui crée l’harmonie.

Concrètement, ça veut dire penser votre enseignement comme une séquence d’étapes complémentaires. Une phase de découverte où l’étudiant se confronte à une situation, analyse ses réactions, identifie ses besoins. Une phase de production où il met en pratique, construit quelque chose, prend des décisions. Une phase réflexive où il prend du recul, s’auto-évalue, reçoit des feedbacks. Et enfin une phase d’ajustement où il peut mettre en œuvre les apprentissages tirés des retours reçus.

L’erreur classique, c’est de multiplier les activités sans cohérence d’ensemble. « On va faire un travail de groupe, puis une présentation, puis une auto-évaluation, puis une évaluation par les pairs. » Pourquoi ? Dans quel ordre ? Comment chaque étape nourrit la suivante ? Sans cette réflexion, on empile des dispositifs sans créer de véritable progression.

Les ingrédients d’une scénarisation réussie

Partir de la situation authentique

Le point de départ, c’est toujours une situation qui a du sens pour l’étudiant, qui ressemble à ce qu’il vivra dans sa pratique professionnelle. Ça peut être un cas réel anonymisé, une simulation, un projet concret. L’important, c’est que la situation soit suffisamment complexe pour nécessiter la mobilisation de plusieurs ressources, mais pas au point de paralyser l’étudiant.

Par exemple, plutôt que d’enseigner séparément la recherche documentaire, la synthèse, la rédaction et la présentation orale, vous proposez aux étudiants d’analyser un problème professionnel concret et de produire une recommandation argumentée. Ils vont naturellement devoir mobiliser toutes ces compétences, dans un contexte qui fait sens.

Intégrer la réflexivité dès le départ

L’approche par compétences sans réflexivité, c’est comme une voiture sans rétroviseur. On avance, mais on ne sait pas vraiment où on en est. La réflexivité, c’est cette capacité à prendre du recul sur sa pratique, à identifier ce qui a bien fonctionné, ce qui a coincé, et surtout pourquoi.

Le journal réflexif est un outil puissant pour ça. On demande à l’étudiant, après une situation vécue (un stage, un projet, une simulation), de documenter son expérience : qu’a-t-il fait ? qu’a-t-il ressenti ? qu’a-t-il appris ? quelles questions lui restent ? Ce n’est pas un simple compte-rendu factuel, c’est une vraie analyse de sa pratique.

Beaucoup d’étudiants trouvent l’exercice difficile au début. « Je ne sais pas quoi écrire », « Je raconte juste ce qui s’est passé ». Normal, la réflexivité ça s’apprend. Il faut les guider avec des questions précises, leur montrer des exemples, leur donner des retours sur leurs premières productions. Avec le temps, ils intègrent cette posture réflexive qui devient une vraie compétence en soi.

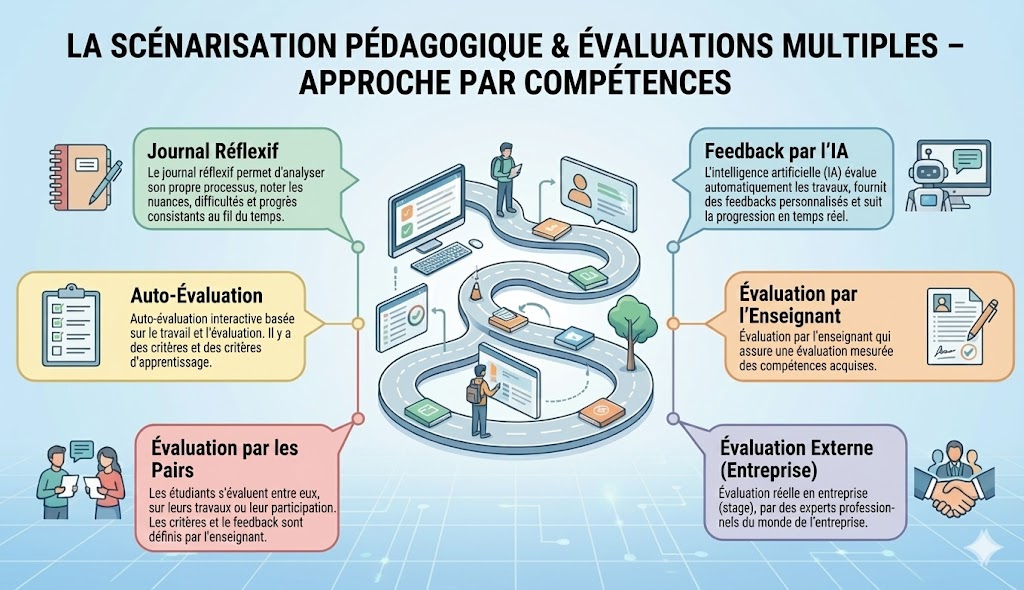

Varier les sources de feedback

Dans une logique de développement de compétences, le feedback est absolument central. Mais pas n’importe quel feedback. Un feedback riche, multimodal, qui vient de différentes sources et apporte des regards complémentaires.

L’auto-évaluation d’abord. Avant même de recevoir des retours externes, demandez à l’étudiant de s’évaluer lui-même sur des critères précis. Ça l’amène à développer son jugement, à prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses. Et ça vous donne, à vous enseignant, des informations précieuses sur sa capacité de recul.

L’évaluation par les pairs ensuite. Les camarades ont un regard différent, moins expert peut-être, mais souvent très pertinent parce qu’ils partagent le même niveau d’apprentissage. Ils identifient des difficultés que vous ne verriez plus, habituée que vous êtes à ces contenus. Et surtout, évaluer le travail des autres fait progresser celui qui évalue. En analysant les productions de ses pairs, l’étudiant affine sa compréhension des critères de qualité.

Votre évaluation d’enseignant évidemment, avec votre expertise et votre recul. Mais elle arrive en dernier, une fois que l’étudiant a déjà reçu d’autres retours et qu’il a pu ajuster sa production. Vous ne partez pas de zéro, vous venez confirmer, nuancer, approfondir les feedbacks précédents.

Et si possible, intégrez aussi des professionnels du terrain. Leur regard pragmatique, ancré dans la réalité du métier, a une valeur inestimable pour les étudiants. Ça les projette dans leur future pratique, ça concrétise les apprentissages.

Créer des boucles d’amélioration

La vraie puissance de la scénarisation, c’est quand vous créez des boucles : production → feedback → ajustement → nouvelle production. L’étudiant produit quelque chose, reçoit des retours, et a l’occasion de l’améliorer ou de produire à nouveau en tenant compte de ces retours.

Par exemple, dans un format itératif classique : les étudiants déposent une première version de leur travail qui est évaluée par leurs pairs. Ils reçoivent des feedbacks détaillés, identifient leurs axes d’amélioration, et produisent une deuxième version qui, elle, sera évaluée par vous. Résultat : les travaux que vous évaluez sont de meilleure qualité (vous gagnez du temps, c’est plus agréable), et surtout les étudiants ont vraiment appris de leurs erreurs plutôt que de juste recevoir une note sur un travail fini.

Cette logique de l’erreur comme opportunité d’apprentissage est fondamentale. On sort du « une chance, c’est tout » pour entrer dans une démarche progressive où le droit à l’erreur est non seulement accepté mais valorisé, à condition d’en tirer des leçons.

Exemples de scénarisations concrètes

Le schéma de raisonnement clinique (formation infirmière)

Prenons un exemple concret d’une scénarisation complète autour du développement du raisonnement clinique. La compétence visée : analyser une situation de soin complexe et prendre des décisions adaptées.

Étape 1 : Journal réflexif post-stage. L’étudiant revient de stage et documente une situation marquante qu’il a vécue. Pas juste les faits, mais son ressenti, ses questionnements, ce qu’il a compris, ce qui lui manquait comme information ou compétence. À ce stade, il reçoit un premier feedback ciblé sur sa capacité à analyser la situation et à identifier ses besoins d’apprentissage.

Étape 2 : Production du schéma de raisonnement. À partir de cette situation ou d’une situation similaire, l’étudiant construit un schéma qui explicite son raisonnement clinique : les données qu’il a recueillies, les hypothèses qu’il a formulées, les priorités qu’il a identifiées, les actions qu’il a mises en œuvre ou qu’il aurait dû mettre en œuvre. C’est une trace tangible de son processus de pensée.

Étape 3 : Auto-évaluation. Avec une grille de critères (les hypothèses sont-elles pertinentes ? le raisonnement est-il adapté aux spécificités de la situation ? les actions sont-elles justifiées ?), l’étudiant évalue lui-même son schéma. Ça le force à confronter sa production aux attendus, à identifier ce qui est solide et ce qui mérite d’être retravaillé.

Étape 4 : Évaluation par les pairs. Les camarades évaluent le schéma selon les mêmes critères. Ils apportent un regard externe, posent des questions, suggèrent des améliorations. Et en évaluant les schémas des autres, ils affinent leur propre compréhension de ce qu’est un bon raisonnement clinique.

Étape 5 : Évaluation enseignante. Vous intervenez en dernier, avec votre expertise. Mais vous ne partez pas de zéro : vous avez accès à l’auto-évaluation et aux évaluations par les pairs. Vous pouvez voir si l’étudiant a une bonne conscience de son niveau, si les pairs ont relevé les mêmes points que vous, et surtout vous pouvez approfondir, apporter la dimension experte que les autres ne pouvaient pas avoir.

Chaque étape nourrit la suivante. Le journal réflexif aide à construire le schéma. L’auto-évaluation prépare l’étudiant à recevoir les feedbacks des pairs. Les feedbacks des pairs enrichissent votre propre évaluation. C’est ça, la scénarisation.

Le projet professionnel itératif

Autre exemple, dans un contexte d’école de commerce ou d’ingénieur : développer la compétence « concevoir et piloter un projet en équipe ».

Étape 1 : Formation des groupes et définition du projet. Les groupes se constituent et définissent leur projet. Ils explicitent leurs objectifs, leur répartition des rôles, leur planning. Cette première production est légère, mais elle pose les bases.

Étape 2 : Première évaluation intragroupe à mi-parcours. À la moitié du projet, les membres du groupe s’évaluent entre eux sur leur contribution : présence, communication, prise d’initiative, respect des échéances. Chacun reçoit des feedbacks anonymes de ses coéquipiers. Ça permet d’ajuster la dynamique de groupe pour la deuxième moitié.

Étape 3 : Dépôt et évaluation du livrable intermédiaire. Le groupe dépose une première version de son livrable, qui est évaluée par d’autres groupes. Les pairs donnent des feedbacks sur la qualité du contenu, la cohérence de l’ensemble, la clarté de la présentation. Le groupe identifie ses points forts et ses axes d’amélioration.

Étape 4 : Révision et dépôt final. Le groupe améliore son livrable en tenant compte des feedbacks. Cette version finale est évaluée par vous, l’enseignant. Vous pouvez constater l’évolution entre les deux versions, ce qui est très révélateur de la capacité du groupe à apprendre de ses erreurs.

Étape 5 : Deuxième évaluation intragroupe en fin de projet. Une nouvelle évaluation entre membres du groupe permet de mesurer la progression de chacun. Celui qui avait des difficultés de communication a-t-il fait des efforts ? Celui qui était trop en retrait a-t-il pris plus d’initiatives ? C’est très motivant de voir sa progression reconnue.

Étape 6 : Présentation orale et évaluation croisée. Chaque groupe présente son projet. D’autres groupes évaluent la présentation, l’enseignant aussi, et éventuellement des professionnels invités. Chaque groupe reçoit donc des feedbacks multiples sur sa capacité à communiquer et à valoriser son travail.

Vous voyez la richesse de cette scénarisation ? On développe simultanément plusieurs compétences (travailler en équipe, produire un livrable de qualité, communiquer à l’oral), on crée plusieurs boucles de feedback et d’amélioration, et on mobilise différents évaluateurs pour des regards complémentaires.

Le portfolio de compétences évolutif

Pour des formations longues (sur un semestre, une année, voire un cursus complet), le portfolio de compétences est un outil puissant de scénarisation.

L’idée : tout au long de sa formation, l’étudiant documente le développement de ses compétences. Pour chaque compétence ciblée, il collecte des traces (travaux réalisés, feedbacks reçus, réflexions personnelles) et il s’auto-évalue régulièrement sur son niveau de maîtrise.

Phase 1 : Auto-évaluation initiale. En début de formation, l’étudiant s’évalue sur chaque compétence visée. Ça établit une ligne de base et ça le rend conscient du chemin à parcourir.

Phase 2 : Collecte de traces tout au long de la formation. Après chaque activité significative (projet, stage, simulation), l’étudiant ajoute une trace à son portfolio : le livrable produit, les feedbacks reçus, et surtout une réflexion sur ce qu’il a appris et comment il a progressé sur telle ou telle compétence.

Phase 3 : Auto-évaluations intermédiaires. Régulièrement (par exemple chaque trimestre), l’étudiant refait une auto-évaluation. Il compare avec ses auto-évaluations précédentes, il voit sa progression, il identifie les compétences qui demandent encore du travail.

Phase 4 : Validation par l’enseignant ou un jury. À des moments clés (fin de semestre, fin d’année), vous consultez le portfolio, vous validez ou ajustez l’auto-évaluation de l’étudiant, et vous l’orientez pour la suite. C’est un échange, un dialogue autour du développement de compétences, pas juste une notation.

Ce format demande de l’investissement (pour l’étudiant comme pour vous), mais il a une vraie valeur formative. L’étudiant devient acteur de son apprentissage, il développe une posture réflexive durable, et il a une vision claire de sa progression.

Les pièges à éviter

La sur-scénarisation

Premier écueil : vouloir tout contrôler, tout scénariser dans le moindre détail. Vous créez dix phases, quinze activités, des boucles dans tous les sens. Résultat : c’est tellement compliqué que personne ne s’y retrouve, ni vous ni les étudiants.

La complexité doit être dans la situation à traiter, pas dans le dispositif pédagogique. Votre scénarisation doit être assez simple pour être comprise facilement. Trois à cinq étapes, c’est souvent suffisant. Au-delà, vous entrez dans de la sur-ingénierie qui ne sert à rien.

Le manque de cohérence entre les étapes

Autre piège : enchaîner des activités sans lien clair entre elles. « On va faire de l’auto-évaluation, puis de l’évaluation par les pairs, puis une présentation orale. » Mais pourquoi cet ordre ? Qu’est-ce que chaque étape apporte à la suivante ?

Chaque activité doit préparer la suivante ou capitaliser sur la précédente. L’auto-évaluation aide à recevoir les feedbacks des pairs. Les feedbacks des pairs permettent d’améliorer la production. La production améliorée est présentée à l’oral. Vous voyez le fil rouge ? Si vous ne le voyez pas, vos étudiants ne le verront pas non plus.

Négliger la préparation des étudiants

On l’a dit, s’auto-évaluer, évaluer ses pairs, tenir un journal réflexif, ça ne va pas de soi. Si vous lancez une scénarisation ambitieuse sans former vos étudiants à ces pratiques, ça va coincer.

Prenez le temps en amont. Expliquez pourquoi vous faites ça, montrez des exemples, donnez des outils. Pour l’auto-évaluation, fournissez une grille de critères claire. Pour le journal réflexif, donnez des questions guides. Pour l’évaluation par les pairs, formez au feedback constructif. Cette préparation est un investissement qui fait toute la différence.

Oublier que ça prend du temps

Une scénarisation riche, ça demande du temps aux étudiants. Du temps pour produire, pour s’auto-évaluer, pour évaluer les autres, pour réviser, pour réfléchir. Si vous empilez ça par-dessus une charge de travail déjà lourde, ça va être vécu comme une corvée plutôt que comme une opportunité d’apprentissage.

Intégrez cette scénarisation dans votre volume horaire global. Ça remplace d’autres activités, ça ne s’ajoute pas. Et communiquez clairement sur le temps attendu : « Cette activité vous demandera environ 8 heures de travail, réparties sur trois semaines. » Ça permet aux étudiants de s’organiser.

Ne pas exploiter les données collectées

Vous mettez en place tout ce dispositif, vous collectez des auto-évaluations, des évaluations par les pairs, des journaux réflexifs. Et puis… vous ne regardez que la note finale. Quel gâchage !

Toutes ces données sont une mine d’or pour comprendre où en sont vos étudiants, comment ils progressent, où ils bloquent. Prenez le temps de les analyser. Un étudiant qui se surestime systématiquement dans ses auto-évaluations, c’est un signal. Un étudiant dont les pairs soulignent toujours les mêmes difficultés, c’est une piste pour un accompagnement ciblé. Ces données doivent nourrir votre intervention pédagogique.

Prêt à transformer votre approche pédagogique ?

Découvrez comment ChallengeMe peut révolutionner vos évaluations dès aujourd’hui.

Comment ChallengeMe facilite la scénarisation

Créer une scénarisation pédagogique riche, c’est déjà un défi intellectuel. Mais la mettre en œuvre concrètement, c’est souvent là que ça devient compliqué. Il faut gérer les dépôts, organiser les évaluations croisées, suivre qui a fait quoi, compiler les résultats, les restituer aux étudiants au bon moment. C’est vite ingérable, surtout avec des promotions importantes.

ChallengeMe a été pensé précisément pour faciliter ce type de scénarisations complexes. La plateforme permet de créer des parcours multi-étapes où chaque phase est configurée indépendamment avec ses propres critères, ses propres évaluateurs, ses propres dates. Vous pouvez vraiment construire le scénario pédagogique que vous imaginez, sans être limité par des contraintes techniques.

Prenons l’exemple de la scénarisation clinique qu’on a évoquée. Vous créez une première phase « Journal réflexif » où l’étudiant dépose son texte. Une deuxième phase « Production du schéma » où il dépose son schéma de raisonnement. Une troisième phase « Auto-évaluation » avec une grille de critères spécifique. Une quatrième phase « Évaluation par les pairs » où chaque étudiant évalue trois schémas de camarades. Et une cinquième phase « Évaluation enseignante » où vous intervenez. Chaque phase s’ouvre automatiquement à la date prévue, les étudiants sont guidés étape par étape, et vous suivez l’avancement en temps réel.

Ce qui est particulièrement puissant, c’est la possibilité d’avoir des critères différents selon les phases et les évaluateurs. Pour les étudiants en auto-évaluation et évaluation par les pairs, vous proposez des échelles descriptives avec quatre niveaux de maîtrise pour chaque critère. C’est concret, factuel, ça limite la subjectivité. Pour vous enseignant, vous pouvez avoir une grille plus fine, ou simplement une note globale avec un feedback détaillé, selon votre préférence.

La gestion de l’anonymat est aussi très souple. L’auto-évaluation est forcément nominative. L’évaluation par les pairs peut être anonyme pour libérer la parole. Votre évaluation enseignante est évidemment non-anonyme. Tout ça se configure en quelques clics.

Pour les formats itératifs avec dépôts successifs, la plateforme gère automatiquement les versions. Les étudiants déposent une première version qui est évaluée par leurs pairs. Ils voient les feedbacks reçus, et ils peuvent déposer une version 2 améliorée dans une phase suivante. Vous avez accès aux deux versions et vous pouvez mesurer la progression, ce qui est très révélateur.

L’intégration avec les LMS (Moodle, Blackboard, Brightspace) est un vrai plus. Les étudiants accèdent à toute la scénarisation depuis leur environnement habituel, pas besoin de login supplémentaire. Et pour vous, tout est centralisé : vous suivez la participation phase par phase, vous voyez qui bloque où, vous pouvez relancer automatiquement les retardataires.

Les relances automatiques justement, c’est un gain de temps considérable. Vous configurez des rappels qui s’envoient automatiquement aux étudiants qui n’ont pas encore participé à telle phase. Plus besoin de traquer manuellement les retardataires, la plateforme s’en charge.

Côté exploitation des résultats, vous avez des tableaux de bord qui compilent toutes les données. Pour chaque étudiant, vous voyez son auto-évaluation, les évaluations reçues de ses pairs, votre propre évaluation, le tout sur les mêmes critères. Vous pouvez immédiatement repérer les décalages : celui qui se surestime, celui qui se sous-estime, celui que les pairs trouvent en difficulté. Ces signaux vous permettent d’intervenir de manière ciblée.

Et puis il y a l’intelligence artificielle intégrée, qui ouvre des perspectives vraiment intéressantes. Par exemple, un assistant IA peut analyser le journal réflexif d’un étudiant et lui poser des questions pour approfondir sa réflexion : « Tu mentionnes que tu ne savais pas trop quoi faire à ce moment-là. Quelle information ou compétence te manquait précisément ? » Ce n’est pas l’IA qui fait le travail à la place de l’étudiant, c’est un étayage qui le guide dans sa démarche réflexive.

De même, quand un étudiant évalue le schéma d’un pair, l’IA peut analyser son feedback et lui suggérer des améliorations : « Ton feedback reste un peu général. Peux-tu donner un exemple précis de ce qui fonctionne bien dans ce schéma ? » Là encore, c’est un outil d’apprentissage, pas un raccourci.

Côté enseignant, l’IA peut aussi faire gagner un temps précieux. Quand vous arrivez pour évaluer le travail d’un étudiant, vous avez accès à une synthèse générée automatiquement qui compile son auto-évaluation, les feedbacks de ses pairs, et éventuellement son journal réflexif. Vous identifiez immédiatement les points d’attention, les zones de convergence ou de divergence entre les différentes sources. Votre évaluation est plus éclairée, plus rapide, et vous pouvez vous concentrer sur l’essentiel : l’accompagnement pédagogique.

Pour des cohortes importantes (100, 200 étudiants ou plus), la plateforme propose aussi des analyses agrégées. Vous voyez quels sont les critères où globalement la cohorte est en difficulté, quels sont ceux qui sont bien maîtrisés. Vous identifiez les étudiants qui décrochent avant qu’il ne soit trop tard. Vous prenez des décisions pédagogiques basées sur des données réelles plutôt que sur des impressions.

Concrètement, depuis Moodle par exemple, vous ajoutez une activité ChallengeMe dans votre cours. Vous pouvez partir d’un modèle existant (il y en a plusieurs pour des scénarisations classiques) ou construire votre propre scénario de A à Z en ajoutant les phases qui vous intéressent. Vous configurez les dates, les critères, les modalités d’évaluation pour chaque phase. Vous activez éventuellement des assistants IA. Et c’est prêt. Les étudiants suivent le parcours que vous avez conçu, vous suivez leur progression, et vous intervenez quand c’est pertinent.

En pratique : par où commencer ?

Si vous voulez vous lancer dans la scénarisation pédagogique pour l’approche par compétences, allez-y progressivement.

Commencez simple. Ne cherchez pas à créer la scénarisation parfaite avec dix phases dès la première fois. Prenez une compétence que vous voulez développer, et imaginez un parcours avec trois ou quatre étapes. Production → Auto-évaluation → Évaluation par les pairs → Votre évaluation. C’est déjà très riche. Testez, voyez ce qui fonctionne, ajustez.

Investissez dans la préparation des étudiants. Prenez une séance en début de semestre pour expliquer la démarche, montrer des exemples, former à l’auto-évaluation et au feedback entre pairs. Ce temps n’est pas perdu, au contraire. Des étudiants bien préparés vont produire des auto-évaluations et des feedbacks de bien meilleure qualité.

Communiquez clairement sur le pourquoi. Les étudiants doivent comprendre l’intérêt de cette approche. Expliquez-leur que l’objectif n’est pas de multiplier les évaluations pour le plaisir, mais de leur donner des occasions multiples de progresser. Que chaque feedback est une opportunité d’apprentissage. Que l’erreur est normale et même souhaitable, à condition d’en tirer des leçons.

Exploitez les données collectées. Ne vous contentez pas de regarder la note finale. Analysez les écarts entre auto-évaluation et évaluation par les pairs, repérez les étudiants qui ont vraiment progressé entre deux versions, identifiez les difficultés récurrentes. Ces données sont une richesse pour ajuster votre accompagnement.

Et surtout, itérez. Votre première scénarisation ne sera pas parfaite. C’est normal. Demandez des retours à vos étudiants en fin de parcours : qu’est-ce qui a été utile ? qu’est-ce qui était confus ? qu’est-ce qui aurait pu être fait différemment ? Utilisez ces retours pour améliorer le dispositif l’année suivante.

Conclusion : l’approche par compétences, un changement de posture

La scénarisation pédagogique au service de l’approche par compétences, ce n’est pas juste une technique parmi d’autres. C’est un vrai changement de posture, pour nous enseignants comme pour les étudiants.

On passe d’une logique de transmission de savoirs à une logique de développement de compétences. On ne se demande plus « qu’est-ce que je dois enseigner ? » mais « qu’est-ce que mes étudiants doivent être capables de faire ? » Et surtout : « comment vais-je les accompagner pour qu’ils y arrivent ? »

On accepte que l’apprentissage prenne du temps, qu’il passe par des erreurs, qu’il nécessite des allers-retours. On sort de la logique « j’enseigne une fois, j’évalue une fois » pour entrer dans une logique de progression continue avec des boucles de feedback et d’amélioration.

On donne une vraie place à l’étudiant dans son apprentissage. Il n’est plus spectateur de son évaluation, il en devient acteur. Il s’auto-évalue, il évalue ses pairs, il réfléchit sur sa pratique. Cette responsabilisation est exigeante, mais elle est aussi profondément formatrice.

Oui, c’est plus de travail que le cours magistral suivi de l’examen. Oui, ça demande de repenser ses dispositifs, de maîtriser de nouveaux outils, d’accepter de ne pas tout contrôler. Mais les résultats en valent la peine !