Ah, les travaux de groupe. Cette activité pédagogique qu’on adore mettre en place pour développer les compétences collaboratives, mais qui génère régulièrement des frustrations. « Professeur, j’ai fait tout le travail et les autres ont eu la même note que moi ! » Ça vous parle ? Si vous enseignez, vous avez forcément déjà entendu cette complainte. Et soyons honnêtes, elle n’est pas toujours injustifiée.

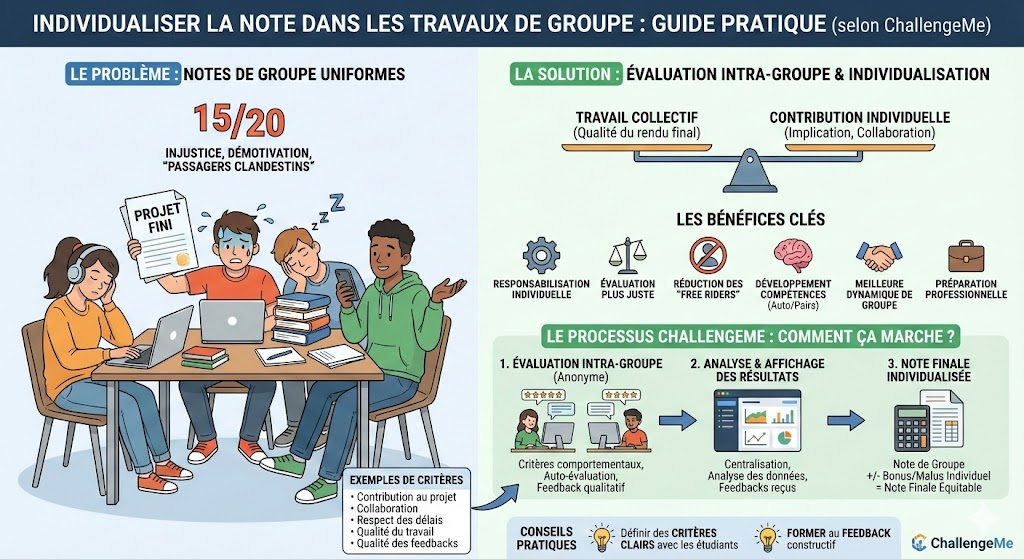

L’individualisation de la note dans les travaux de groupe, c’est justement la réponse à cette problématique. Comment évaluer équitablement la contribution de chacun tout en préservant l’esprit collaboratif ? Comment éviter le phénomène du « free rider » sans pour autant transformer chaque projet en chasse aux sorcières ? C’est ce qu’on va explorer ensemble.

Le problème du « tous pareils »

Partons du constat de départ. Quand on donne une note de groupe, on fait le choix de l’égalité plutôt que de l’équité. Tout le monde a la même note, point. C’est simple, c’est rapide, mais ça pose un vrai problème de justice. L’étudiant qui a coordonné le projet, relu l’ensemble, fait les trois quarts des recherches et finalisé la présentation à 2h du matin se retrouve avec la même évaluation que celui qui n’est venu qu’à deux réunions sur cinq et a rédigé une demi-page.

Cette situation crée plusieurs effets pervers. D’abord, elle démotive les étudiants les plus impliqués. Pourquoi s’investir autant si ça ne se reflète pas dans l’évaluation ? Ensuite, elle n’envoie pas le bon message aux étudiants moins investis. Si je peux avoir 15/20 en ne faisant presque rien, pourquoi me fatiguer ? Et enfin, elle nuit à la dynamique de groupe elle-même. Les tensions s’accumulent, les ressentiments aussi, et au final c’est toute l’expérience collaborative qui en pâtit.

Pourquoi individualiser change la donne

Quand on met en place un système d’individualisation de la note, on change complètement la dynamique. Pour les étudiants, c’est d’abord un message clair : votre contribution individuelle compte. Les plus investis se sentent reconnus et valorisés, ce qui est légitime. Les moins impliqués prennent conscience qu’ils ne peuvent pas se reposer sur les autres. Et cette simple prise de conscience a souvent un effet préventif remarquable.

Il y a aussi un bénéfice pédagogique important : les étudiants développent une meilleure compréhension de ce qu’est vraiment le travail d’équipe. Ce n’est pas juste « on fait un truc ensemble ». C’est communiquer régulièrement, prendre des initiatives, respecter les échéances, aider les autres quand ils sont en difficulté, s’adapter aux imprévus. En évaluant ces dimensions, on les rend visibles et on aide les étudiants à les développer.

Pour nous enseignants, c’est aussi précieux. On obtient une vision beaucoup plus fine de ce qui se passe réellement dans les groupes. On peut identifier les étudiants en difficulté relationnelle, ceux qui ont du mal à s’organiser, ceux qui monopolisent peut-être trop le leadership. Bref, on a des données concrètes pour intervenir de manière ciblée et accompagner vraiment nos étudiants.

Les différentes approches possibles

Il n’y a pas une seule façon d’individualiser une note de groupe. Plusieurs approches coexistent, chacune avec ses avantages et ses limites.

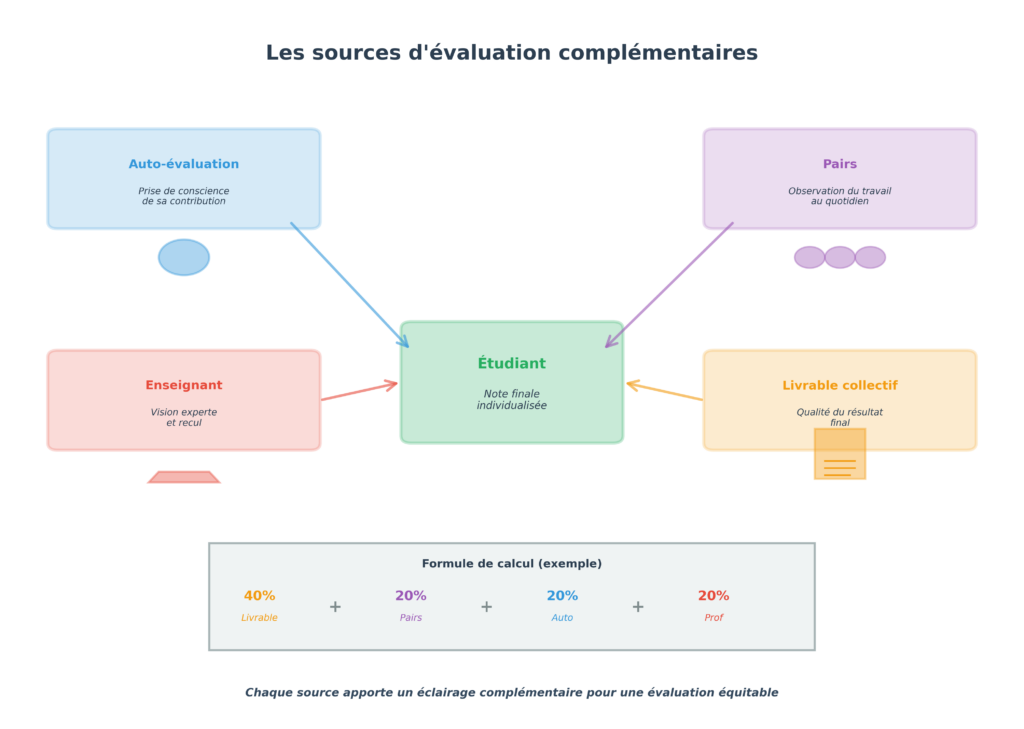

L’approche classique : livrable + participation

C’est probablement l’approche la plus répandue. Vous divisez la note finale en deux composantes : une part pour la qualité du livrable (le rapport, la présentation, le projet final) qui est commune à tout le groupe, et une part pour la participation individuelle qui varie selon chacun. Par exemple, 70% pour le livrable, 30% pour la participation.

Cette méthode a l’avantage d’être assez simple à comprendre et à mettre en œuvre. Elle préserve aussi l’idée qu’on évalue d’abord un résultat collectif. En revanche, il faut bien réfléchir à la pondération. Si la part individuelle est trop faible (10%), elle n’aura qu’un impact limité. Trop importante (50%), et on risque de perdre l’intérêt du travail collectif.

L’approche par bonus/malus

Autre option : partir d’une note de groupe commune, puis appliquer des bonus pour les étudiants particulièrement impliqués et des malus pour ceux qui l’ont été insuffisamment. Par exemple, tout le monde part de la note du livrable, puis on peut ajouter ou retirer jusqu’à 3 points selon la participation.

Cette approche est intéressante parce qu’elle garde le travail collectif au centre, l’individualisation n’étant qu’un ajustement. Elle est aussi assez souple. Mais attention à bien définir les seuils et les règles. À partir de quelle évaluation applique-t-on un malus ? Comment dose-t-on les bonus ? Il faut de la transparence pour que ce soit accepté par les étudiants.

L’approche entièrement individualisée

Certains vont encore plus loin en attribuant une note complètement individuelle à chaque étudiant, basée sur leur contribution spécifique au projet. Cette méthode demande beaucoup plus de suivi et d’évaluation, mais elle peut être pertinente pour des projets longs où chacun a une tâche clairement identifiée.

Le risque ici, c’est de tuer l’esprit d’équipe. Si chacun est évalué uniquement sur sa partie, où est l’incitation à s’entraider, à collaborer vraiment ? Cette approche fonctionne mieux quand on évalue aussi des critères transversaux comme la coordination, la communication, le soutien aux coéquipiers.

Comment évaluer la contribution individuelle ?

Bon, on a décidé d’individualiser. Très bien. Mais concrètement, comment fait-on pour évaluer la contribution de chaque étudiant ? On ne peut pas être derrière chaque groupe à chaque réunion.

L’évaluation par les pairs, l’outil incontournable

La solution la plus efficace, c’est l’évaluation par les pairs. Qui mieux que les membres du groupe peut témoigner de l’implication réelle de chacun ? Ils ont vécu l’expérience de l’intérieur, ils savent qui était là, qui a pris des initiatives, qui a respecté les délais.

Mais attention, demander aux étudiants de s’évaluer entre eux, ça ne s’improvise pas. Il faut les y préparer. D’abord en leur expliquant pourquoi on fait ça et ce qu’on en attend. Ensuite en leur fournissant des critères clairs et observables. On ne leur demande pas de donner une note au feeling, mais de se prononcer sur des éléments factuels.

Par exemple, plutôt que « Évaluez l’implication de votre camarade », proposez une échelle descriptive : « L’étudiant était absent à plusieurs réunions ou ne répondait pas aux messages » / « L’étudiant était présent mais peu actif dans les échanges » / « L’étudiant participait régulièrement et contribuait activement » / « L’étudiant était très engagé, prenait des initiatives et aidait les autres ». Vous voyez la différence ? L’étudiant se base sur des comportements observables, pas sur des impressions.

Les critères pertinents pour évaluer la contribution individuelle tournent généralement autour de quelques dimensions clés. La présence et la disponibilité : était-il là aux réunions, répondait-il aux sollicitations ? La communication : partageait-il les informations, écoutait-il les autres, s’exprimait-il clairement ? La prise d’initiative : proposait-il des idées, trouvait-il des solutions face aux problèmes ? Le respect des engagements : rendait-il ses parties à temps, avec la qualité attendue ? La qualité du travail produit : sa contribution était-elle de bon niveau ? L’entraide : aidait-il les autres membres du groupe quand ils étaient en difficulté ?

Le feedback qualitatif, aussi important que la note

Au-delà de l’évaluation chiffrée, le feedback qualitatif est essentiel. Demandez aux étudiants de justifier leurs évaluations par des commentaires. « Pourquoi as-tu mis ce niveau sur la communication ? » Ça les force à être plus précis, plus réfléchis. Et surtout, ça donne à leurs camarades des retours concrets pour progresser.

Bien sûr, il faut former les étudiants à donner des feedbacks constructifs. Un bon feedback, c’est d’abord factuel : il s’appuie sur des situations précises, pas sur des généralités. C’est aussi équilibré : on souligne les points forts avant les axes d’amélioration. Et c’est orienté vers l’action : qu’est-ce que la personne peut faire pour progresser ?

Par exemple, plutôt que « Tu ne fais rien dans le groupe », un feedback constructif serait : « Tu as manqué trois réunions sur cinq, ce qui a compliqué la coordination. Pour le prochain projet, essaie de te rendre plus disponible ou de prévenir à l’avance si tu ne peux pas venir, pour qu’on puisse s’organiser autrement. »

L’auto-évaluation pour la prise de conscience

N’oubliez pas l’auto-évaluation. Demander aux étudiants de s’évaluer eux-mêmes sur les mêmes critères que leurs pairs est très révélateur. Ça leur permet de prendre du recul sur leur propre comportement. Et pour vous, comparer l’auto-évaluation avec l’évaluation des pairs est très instructif. Un décalage important peut signaler un problème de perception, voire un conflit latent dans le groupe.

Les formats d’évaluation selon vos objectifs

Selon ce que vous cherchez à faire, vous n’allez pas organiser l’évaluation de la même manière.

Format classique : identifier sans former

Si votre objectif principal est d’avoir des données sur la contribution de chacun pour ajuster les notes, vous pouvez opter pour un format simple. Une évaluation par les pairs en fin de projet, avec des critères clairs, et les résultats ne sont visibles que par vous. Les étudiants savent qu’ils seront évalués par leurs pairs (ce qui a déjà un effet préventif), mais ils ne voient pas les feedbacks reçus.

C’est rapide à mettre en place et ça vous donne les informations nécessaires pour individualiser les notes. En revanche, l’intérêt pédagogique est limité puisque les étudiants ne bénéficient pas des retours pour progresser.

Format formatif : apprendre à collaborer

Si vous voulez aller plus loin et utiliser cette évaluation comme un véritable outil d’apprentissage du travail d’équipe, il faut publier les résultats aux étudiants. De manière anonyme bien sûr : ils ne savent pas qui a dit quoi, mais ils voient la moyenne de leurs évaluations sur chaque critère et ils lisent tous les feedbacks reçus.

Là, ça devient vraiment formateur. Les étudiants comprennent comment ils sont perçus par leurs coéquipiers, identifient leurs points forts et leurs axes d’amélioration. Ils apprennent aussi à donner du feedback, ce qui est une compétence professionnelle essentielle. Mais attention, ça demande plus de préparation en amont : expliquer les objectifs, former au feedback, rassurer sur la bienveillance attendue.

Format itératif : la progression dans le temps

Pour les projets longs (plusieurs semaines ou plusieurs mois), vous pouvez mettre en place plusieurs phases d’évaluation par les pairs. Une première à mi-parcours, où les étudiants reçoivent des feedbacks anonymes sur leur participation. Puis une deuxième en fin de projet.

C’est le format le plus puissant pédagogiquement. Les étudiants peuvent vraiment ajuster leur comportement entre les deux évaluations. Celui qui découvre à mi-parcours qu’il est perçu comme peu disponible peut faire des efforts pour la deuxième moitié du projet. Et cette amélioration sera visible dans la deuxième évaluation, ce qui est très motivant.

Ce format demande plus d’organisation, mais les bénéfices en valent la peine. Vous créez une vraie dynamique de progression. Et pour les groupes en difficulté, l’évaluation à mi-parcours vous permet d’intervenir avant que la situation ne se dégrade complètement.

Les pièges à éviter

Le risque des règlements de compte

Premier écueil : l’évaluation par les pairs peut devenir l’occasion de régler des comptes personnels. Un conflit dans le groupe, des tensions interpersonnelles, et voilà que les évaluations reflètent plus les animosités que la contribution réelle.

Pour limiter ce risque, insistez sur l’importance de l’objectivité et du professionnalisme. Rappelez que ces évaluations ont un impact réel sur les notes. Proposez des critères factuels et observables plutôt que subjectifs. Et gardez toujours un œil critique sur les résultats : une évaluation anormalement basse peut mériter une discussion avec l’étudiant concerné et son groupe.

La surpression et le stress

Attention aussi à ne pas créer une atmosphère de surveillance permanente. Si les étudiants sentent qu’ils sont constamment évalués par leurs pairs, ça peut nuire à la spontanéité et à la confiance dans le groupe. L’objectif n’est pas de les stresser, mais de les responsabiliser.

Communiquez clairement sur le poids de cette évaluation dans la note finale. Si c’est 20%, dites-le. Ça permet de relativiser. Et rappelez que l’objectif premier est l’apprentissage, pas la sanction.

L’effet « tout le monde est gentil »

À l’inverse, certains groupes peuvent se mettre d’accord pour s’évaluer tous très positivement, même si ce n’est pas justifié. « On se met tous 10/10 et comme ça il n’y a pas de problème. » C’est humain, mais ça vide l’exercice de son sens.

Pour contrer cet effet, vous pouvez introduire une contrainte de distribution. Par exemple, obliger à différencier les évaluations, ou limiter le nombre de notes maximales qu’on peut attribuer. Mais attention, cette approche peut être mal vécue dans les groupes qui fonctionnent vraiment bien. À doser selon votre contexte.

La taille des groupes

La taille du groupe a son importance. Dans un binôme, l’évaluation par les pairs est très simple mais potentiellement plus tendue (c’est juste toi et moi). Dans un groupe de 8, c’est plus anonyme mais aussi plus compliqué à gérer. La taille idéale se situe généralement entre 4 et 6 étudiants. Assez pour avoir de la diversité dans les retours, pas trop pour que chacun ait un rôle significatif.

La transparence des règles

Dernier piège, et pas des moindres : le flou. Si les étudiants ne comprennent pas comment leur note individuelle sera calculée, comment les évaluations par les pairs vont être utilisées, quelle pondération vous allez appliquer, vous allez créer de la frustration et de la méfiance.

Soyez transparent dès le départ. Expliquez le système, donnez des exemples, répondez aux questions. Et surtout, tenez-vous à ce que vous avez annoncé. Rien de pire que de changer les règles en cours de route.

Prêt à transformer votre approche pédagogique ?

Découvrez comment ChallengeMe peut révolutionner vos évaluations dès aujourd’hui.

Comment ChallengeMe facilite l’individualisation

On peut gérer l’individualisation des notes avec des tableurs Excel et des questionnaires en ligne, certes. Mais quand on a goûté à un outil pensé pour ça, difficile de revenir en arrière.

ChallengeMe propose un modèle spécifique « Évaluation des membres du groupe » qui simplifie drastiquement toute la mécanique. Vous créez votre activité en quelques clics, vous définissez vos groupes (en les important depuis Moodle ou autre LMS, ou via un fichier Excel), vous choisissez vos critères d’évaluation, et c’est parti.

Le gros avantage, c’est la flexibilité des critères. Vous avez accès à des packs prédéfinis comme « Détecter les free riders » qui contiennent des critères déjà bien formulés avec leurs échelles descriptives : présence aux réunions, communication au sein du groupe, réalisation des tâches dans les délais, qualité du travail. Vous pouvez utiliser ces critères tels quels, ou les adapter à votre contexte. Vous pouvez aussi créer vos propres critères de A à Z si vous avez des besoins spécifiques.

L’intégration avec les LMS change vraiment la donne. Les étudiants accèdent à l’évaluation depuis Moodle, Blackboard ou Brightspace, avec leur compte habituel. Pas besoin de créer un énième login. Résultat : le taux de participation est significativement plus élevé qu’avec des liens envoyés par email. Et pour vous, ça facilite énormément le suivi puisque tout est centralisé.

La plateforme gère automatiquement les relances. Plus besoin de courir après les retardataires en envoyant des emails manuels. Le système envoie des rappels aux étudiants qui n’ont pas encore participé, ce qui vous libère un temps précieux.

Côté exploitation des résultats, c’est là que ça devient vraiment puissant. Vous avez un tableau de bord qui vous montre d’un coup d’œil la participation de chaque étudiant, groupe par groupe. Vous voyez immédiatement qui a évalué et qui ne l’a pas encore fait. Et surtout, vous avez accès aux résultats détaillés avec les moyennes par critère pour chaque étudiant, les feedbacks reçus, et la possibilité d’exporter tout ça en Excel pour vos calculs de notes.

La comparaison entre auto-évaluation et évaluation par les pairs est automatiquement disponible. Vous pouvez voir d’un coup d’œil les étudiants qui se surévaluent ou se sous-évaluent, ce qui peut signaler des situations à creuser.

Et puis il y a l’assistant IA pour le feedback. Former les étudiants à donner du feedback constructif, c’est bien. Mais leur donner un outil qui les aide en temps réel à améliorer leur formulation, c’est encore mieux. L’assistant ne rédige pas le feedback à leur place, mais il analyse ce qu’ils ont écrit et leur suggère des améliorations : être plus spécifique, ajouter des exemples, équilibrer positif et axes d’amélioration. C’est comme avoir un coach d’écriture intégré.

La gestion de l’anonymat est très fine. Vous pouvez choisir de masquer complètement les résultats (vous seul y avez accès), de les publier anonymement aux étudiants (ils voient leurs feedbacks mais pas qui les a écrits), ou même de lever l’anonymat si votre contexte le permet. Cette flexibilité permet de s’adapter à la culture de votre établissement et aux objectifs de chaque activité.

Pour les formats itératifs, vous pouvez facilement programmer plusieurs phases d’évaluation dans le temps. Une à mi-projet, une autre en fin de projet. Les étudiants voient leur progression entre les deux, ce qui est très motivant. Et vous, vous suivez l’évolution de la dynamique des groupes.

Concrètement, depuis Moodle par exemple, vous ajoutez une activité ChallengeMe comme n’importe quelle autre activité. Vous sélectionnez le modèle « Évaluation des membres du groupe », vous importez vos groupes en un clic, vous ajustez éventuellement les critères, vous définissez si vous publiez ou non les résultats, et c’est prêt. En 10 minutes, vous avez un système complet d’évaluation par les pairs avec tous les garde-fous nécessaires.

En pratique : comment se lancer ?

Si vous voulez mettre en place l’individualisation des notes dans vos travaux de groupe, voici une démarche progressive.

Commencez simple. Pour votre premier essai, optez pour un format basique : une évaluation par les pairs en fin de projet, des critères clairs mais pas trop nombreux (5 ou 6 suffisent), et gardez les résultats pour vous. Utilisez-les juste pour ajuster un peu les notes. L’objectif, c’est de vous familiariser avec le processus et de voir comment vos étudiants réagissent.

Communiquez beaucoup. Avant de lancer l’évaluation, prenez le temps d’expliquer à vos étudiants pourquoi vous faites ça, comment ça va fonctionner, quel impact ça aura sur leur note. Montrez-leur les critères, demandez-leur s’ils sont clairs. Plus vous serez transparent, mieux ça se passera.

Testez, ajustez, recommencez. Après votre première expérience, débriefer avec vous-même. Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? Qu’est-ce qui était compliqué ? Les critères étaient-ils pertinents ? Le timing était-il bon ? Utilisez ces retours pour améliorer le dispositif la fois suivante. Et n’hésitez pas à demander aussi l’avis de vos étudiants.

Une fois à l’aise avec le format basique, vous pourrez progressivement le faire évoluer. Ajouter la publication des résultats aux étudiants pour le rendre plus formatif. Introduire une phase à mi-parcours pour les projets longs. Affiner vos critères. Ajuster les pondérations. L’important, c’est d’y aller progressivement, sans vouloir tout mettre en place d’un coup.

Conclusion : l’équité au service de l’apprentissage

Individualiser la note dans les travaux de groupe, ce n’est pas juste une question de justice, même si c’en est une. C’est surtout un levier pédagogique puissant pour développer les compétences collaboratives de nos étudiants.

En rendant visible la contribution de chacun, on crée une responsabilisation. En demandant aux étudiants de s’évaluer entre eux, on les forme au feedback et à la réflexivité. En intervenant sur les groupes en difficulté, on transforme une expérience potentiellement négative en opportunité d’apprentissage.

Oui, ça demande du temps et de l’organisation, surtout au début. Oui, il faut former les étudiants et réfléchir à ses critères. Mais les bénéfices en valent largement la peine. Des étudiants plus engagés, une meilleure dynamique de groupe, des apprentissages plus profonds sur le travail d’équipe, et la fin des frustrations liées aux free riders.

Que vous utilisiez des outils simples ou des plateformes comme ChallengeMe, l’essentiel reste le même : créer un système équitable, transparent, et au service de l’apprentissage. Le reste, ce sont des moyens pour y parvenir. Mais l’intention, elle, doit rester au cœur de votre démarche.